一份縣委文件|學習總書記的好作風①

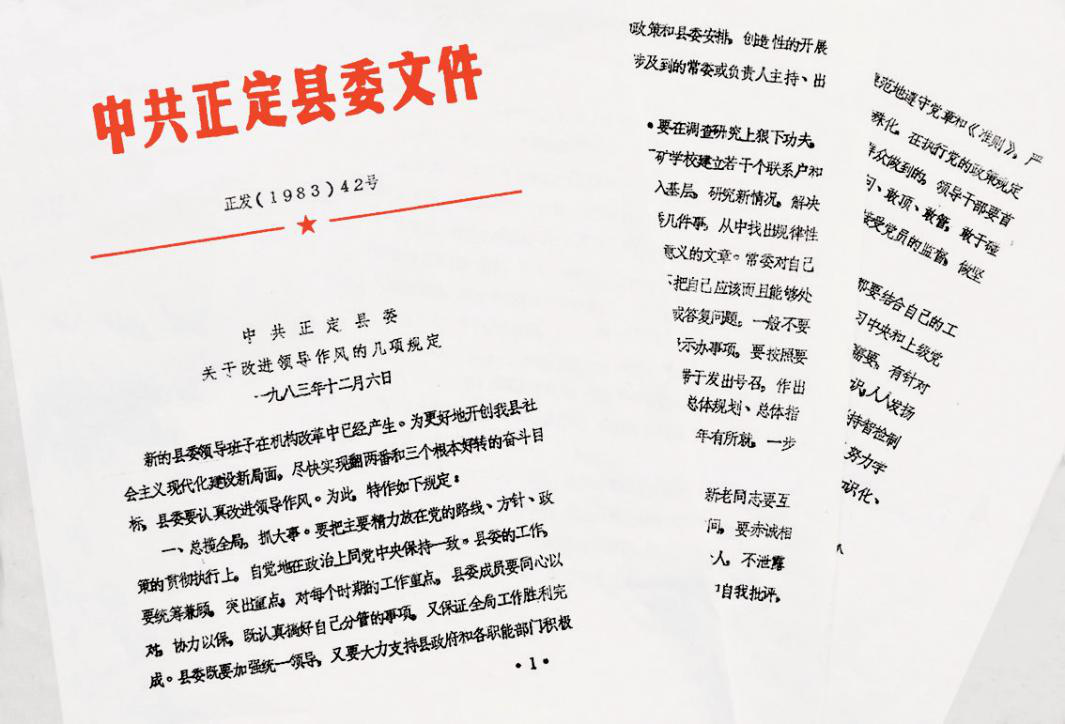

這份“正發(1983)42號”文件,內容共6條,總計1200余字,是習近平擔任河北正定縣委書記時主持制定的。

20世紀80年代初,正定出現了鉆改革空子發不義之財、巧立名目大吃大喝等歪風。有的生產隊負責人公然違反規定,砍伐田間樹木謀取私利。群眾評價這樣的干部作風:聽了不信,看了不服。

一天,習近平把縣委辦的幾位同志叫到辦公室,說打算出臺一個關于改進領導作風的規定。按照他的思路,工作人員迅速起草文件,提交縣委常委會研究。

沒多久,《中共正定縣委關于改進領導作風的幾項規定》正式印發,包括“總攬全局,抓大事”“反對官衙作風,注重工作實效”“搞好‘一班人’團結,維護縣委領導的統一”“以身作則,不搞不正之風”“加強學習,不斷提高領導水平”“樹立雄心壯志,為四化爭先創優”等6項內容。

《規定》要求具體,找準突出的作風積弊,給領導干部定了規矩。對不正之風,《規定》提出4個“敢”:敢問、敢頂、敢管、敢于碰硬。

當時,領導干部違規建房分房是群眾反映最強烈的作風問題之一。1984年10月9日,正定縣委《情況簡報》記載:“縣林業局黨組違紀建房分房,縣委書記習近平同志親臨現場調查,就地拍板,作了嚴肅處理,并通報全縣,使問題很快得到解決。”

縣直某單位一把手在單位分房時多占一間;自己的兒子不夠招工條件,卻將其轉為正式工。1985年3月,縣委對其問題進行調查,取消其子轉工資格,責令其停職檢查。同年4月,縣委決定撤銷其黨內職務,縣人大常委會決定撤銷其行政職務。

在一次全縣鄉鎮黨委書記、鄉鎮長會議上,習近平嚴厲地說:“決不能讓搞不正之風的人得到半點便宜。唯此,才能剎住新的不正之風,做到令行禁止。”

40多年前的“六項規定”與今天的中央八項規定一脈相承,都是在“抓常、抓細、抓長”上下功夫。這也是習近平抓作風建設的一個重要方法論。

一次民意調查|學習總書記的好作風②

1984年10月8日,正趕上河北正定縣城大集,時任縣委書記習近平帶著工作人員來到大街上,擺好桌子和長凳,向老百姓發放問卷。

“民意調查表”,有人拿著問卷念出了聲。知道咋回事后,圍觀群眾越來越多,許多鄉親湊上前主動拉話。有的說種地遇到的難題,有的說養殖碰見的麻煩,都是些很具體、很實際的事。習近平請大家坐下來聊,當場征詢意見、答疑解惑。

當時,縣里共印制5600份民意調查表,向各鄉各單位和普通群眾發放。調查項目有:對1984年正定縣工作最滿意、最不滿意的事情是什么?當前改革工作的主要阻力和障礙是什么?1985年縣委、縣政府要抓緊辦什么事?……

調查表收上來后,縣委和縣政府組織專門班子歸納分析,寫出了專題報告,在廣泛征求意見的基礎上,初步制訂出全縣1985年工作計劃和要抓緊辦的10件大事。

這樣的問卷調查,習近平在正定搞過多次,這是他調研的基本方法之一。后來,正定縣委決定,每年都要搞一次問卷調查,并形成制度堅持下去。

現在,老百姓上了網,民意也就上了網。2016年4月,習近平在網絡安全和信息化工作座談會上指出,群眾在哪兒,我們的領導干部就要到哪兒去,不然怎么聯系群眾呢?

2022年4月15日至5月16日,黨的二十大相關工作網絡征求意見活動開展。這是我們黨歷史上第一次將黨的全國代表大會相關工作面向全黨全社會公開征求意見。習近平作出重要指示強調,要“更好傾聽民聲、尊重民意、順應民心”。

從民意調查表,到網絡征求意見,不變的是密切聯系群眾的好作風。

學習小組2025年03月26日 08:30

一場基層辦公會|學習總書記的好作風③

1989年7月19日,福建寧德壽寧縣下黨鄉,時任寧德地委書記習近平召集了一場辦公會。

當時的下黨,是福建最貧困的地方之一,僅有一條蜿蜒的羊腸小道與外界相連,沒公路、沒自來水、沒電燈照明,政府沒有財政收入,甚至像樣的辦公場所也沒有,被喚作“五無”鄉鎮。

山路崎嶇,跋涉艱難,習近平是第一位來下黨的地委書記。一行人頭戴草帽、肩搭毛巾、手拄木杖,冒著酷暑走了15里山路。抵達時,大家早已渾身汗濕,簡單洗了洗就準備開會。

沒地方開會,咋辦?把廊橋旁的小學校收拾一下,就在土坯房里開。一張桌子,三把椅子,一塊從村民家里拿來的床單,簡單拼成了發言臺。

坐在正中間的,是下黨鄉黨委書記楊奕周。

習近平對他說:“你坐中間,我們兩個坐在邊上,聽你講。”

老楊一聽,頓時緊張了:“你讓我坐在那兒我講不出話來啊。”

習近平說:“我們尊重基層同志,你就放心大膽地坐在當中,講給我們聽。”

對于現場反映的問題,習近平當即交辦給同來的地縣各部門同志,要求限時解決,比如基本辦公設施、干部基本食宿、通水通電等。

調研結束后,習近平沒有立馬離開壽寧,次日在縣政府又開了一次辦公會。他提出,下黨鄉的發展建設要優先考慮,讓各部門負責人或代表表態——你拿多少錢、他拿多少錢,現場就定下來。

為支持下黨鄉建設,大家拼了全力。各部門“翻箱倒柜”,湊出建設資金72萬元,其中32萬元用于修路,40萬元用于水電站建設。1991年1月,下黨第一條公路建成通車;當年12月,一座250千瓦水電站建成。

習近平在福建工作17年,共9次到壽寧,其中3次專程赴下黨鄉現場辦公。

中央八項規定指出,“到基層調研要深入了解真實情況”“多到困難和矛盾集中、群眾意見多的地方去”。這讓人想起習近平當年在壽寧縣那場辦公會上講的一句話——

“種種情況都不能成為不下鄉的理由。”

學習小組2025年03月31日 12:39

一封感謝信|學習總書記的好作風④

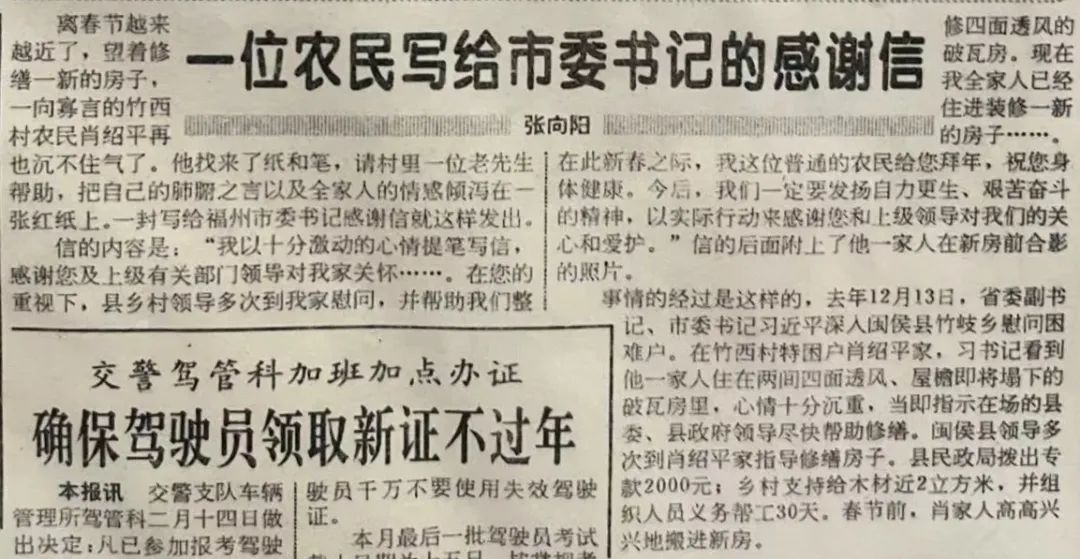

1996年2月17日,農歷臘月二十九,《福州晚報》刊登了一位農民寫給市委書記的信。

“我以十分激動的心情提筆寫信,感謝您及上級有關部門領導對我家關懷……”這封信里說:“在您的重視下,縣鄉村領導多次到我家慰問,并幫助我們整修四面透風的破瓦房。現在我全家人已經住進裝修一新的房子。”

寫信人,是福州市閩侯縣竹西村特困戶肖紹平;收信人,是時任福建省委副書記、福州市委書記習近平。隨信還附上了老肖一家在新房前的合影。肖紹平寫道:“在此新春之際,我這位普通的農民給您拜年,祝您身體健康。”

1995年12月13日,習近平下鄉慰問困難戶。在肖紹平家,看到破敗的房檐、透風的四壁,習近平心情十分沉重,當即指示在場的縣委、縣政府負責人盡快幫助修繕。很快,縣民政局撥出專款2000元,鄉村支持木材2立方米,并組織人員義務幫工30天。

春節前,肖家人高高興興地搬入新房。望著修繕一新的房子,一向寡言的肖紹平請村里一位老先生幫助,在信紙上寫下自己的心聲……

從關心一家一戶的安危冷暖到推動連家船民上岸、蒼霞棚屋區改造,習近平在福建留下了許多扶危濟困、為民解憂的暖心故事。當年,他大力提倡“四下基層”,即宣傳黨的路線、方針、政策下基層,調查研究下基層,信訪接待下基層,現場辦公下基層,目的就是為民服務解難題。

一封感謝信,見證著一個家庭生活條件的改善,更映照出“四下基層”的優良作風。習近平說:“老百姓的事情是最重要的事情,一定要辦好。”

學習小組2025年04月02日 11:46

一張晚餐菜單 | 學習總書記的好作風⑤

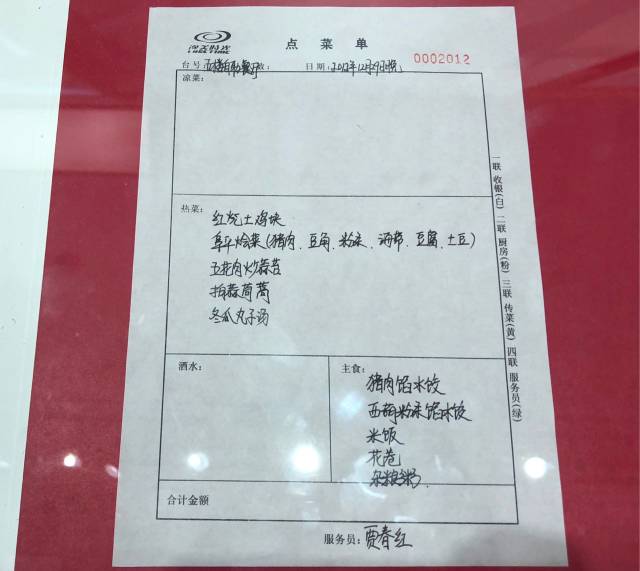

一張菜單,內容是標準的“四菜一湯”:紅燒土雞塊、阜平燴菜、五花肉炒蒜薹、拍蒜茼蒿、冬瓜丸子湯。主食也很簡單。落款日期是2012年12月29日。

這份菜單,記錄了習近平總書記在河北省阜平縣調研時的一頓晚餐。

當天,習近平冒著零下十幾攝氏度的嚴寒,踏雪前往阜平,晚上就在縣城一家經濟型酒店用餐。

酒店經理回憶,當時沒有上酒水,四菜一湯都是本地家常菜,十人一桌,吃得很干凈。離開酒店前,習近平特意交代工作人員,一定要把賬結清,不要給大家留負擔。

就在此次阜平之行的20多天前,習近平主持召開中央政治局會議,審議通過了關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定。短短600多字的文件,從減少陪同、簡化接待、不安排宴請等小事小節入手,狠抓作風建設。

這張看似普通的晚餐菜單,正是貫徹執行中央八項規定的生動體現。

黨的十八大以來,無論是出席會議活動、考察調研還是出國訪問,習近平都會對有關安排方案親自過問、嚴格把關,督促有關方面對照中央八項規定要求不折不扣落實。

在視察內蒙古邊防哨所時,習近平與邊防戰士一同拿著餐盤排隊取餐;在看望陜北梁家河村父老鄉親時,他在老支書家與大伙一起吃家常便飯,付了伙食費;對出訪活動,他多次指示要精算代表團飯店入住天數,能省則省,不要浪費,住地不要豪華,干凈舒適即可。

當年,在審議通過八項規定的那次中央政治局會議上,習近平語重心長地說——

“就是要不舒服一點、不自在一點,我們不舒服一點、不自在一點,老百姓的舒適度就好一點、滿意度就高一點,對我們的感覺就好一點。”

學習小組2025年04月08日 17:33

一次約定的調研|學習總書記的好作風⑥

2017年全國兩會期間,在參加四川代表團審議時,習近平總書記提到了“懸崖村”。他說,看到村民和孩子們常年在懸崖上爬藤條,上山下山安全得不到保證,看了以后心情還是很沉重的,也很揪心。

“懸崖村”所在的四川涼山,曾是中國最大的深度貧困地區之一,被稱作“最后的貧困堡壘”。此次全國兩會上,習近平和代表們約定說,全國集中連片特困地區,我絕大多數去過了,還沒有走到的呂梁和涼山會盡快去。

不久后,2017年6月,習近平前往呂梁山集中連片特困地區調研。2018年春節前夕,他又如約來到涼山,踏著雪后的泥路,走進昭覺縣三河村。

這是一個典型的彝族村落,地處海拔2500米的山梁上。在村民節列俄阿木家,習近平和當地干部群眾圍坐于火塘邊,一起開了場小型座談會,共謀精準脫貧之策。他說:“大小涼山,我一直都想來這個地方,身臨其境更有感觸。”

離開村子時,有兩個彝族小朋友大聲喊道:“習爺爺,再見。”習近平向他們揮揮手說:“小朋友,再見。”

這兩個小朋友,一個6歲,一個8歲,正是上學的年齡。習近平打完招呼后,告訴隨行的有關負責人:“小孩的教育不要輸在起跑線上。”孩子家外墻上用彝語和漢語寫的標語,為這一幕做了生動注腳——“江河流不盡,知識學不完”。

三河村與“懸崖村”同在昭覺縣。習近平關切地問起“懸崖村”近況:“‘懸崖村’是不是你們縣上的?易地扶貧搬遷準備怎么搬遷?條件允許的話,可以適當發展鄉村旅游。”

陪同考察的當地干部將“懸崖村”和三河村的易地搬遷和鄉村旅游規劃圖拿給總書記看。得知當地已經把這些工作列上日程,習近平很高興,囑咐工作人員:“你們要拿回去,我好好看。”

這次考察,習近平沿著坡急溝深的盤山公路,乘車往返用了4個多小時。他曾說,不怕路遠,哪怕一天只看一個點,也要看到真貧。只有看到中國貧困的真實狀況,我們才能作出正確的決策。

現在,三河村發展起特色養殖產業,大家搬進新居;“懸崖村”的藤梯換成了鋼梯,村民們辦起民宿……涼山,這座曾經“最后的貧困堡壘”,實現了“一步千年”的發展跨越。

當年,在涼山深處,習近平曾對鄉親們說:“共產黨給老百姓的承諾,一定要兌現!”

學習小組20250421 12:13

一段“板凳上談心”的佳話|學習總書記的好作風⑦

2013年11月3日,正在湖南考察的習近平總書記,沿著狹窄山路來到了湘西十八洞村。

村口第一戶,是石拔三老人的家。老人沒出過深山,也不識字,家里連電視機都沒有,認不出來的人是誰,“怎么稱呼您?”這么一問,大家都笑了。習近平拉著石拔三的手說:“我是人民的勤務員。”

黑黢黢的木屋里,唯一的電器是一盞5瓦的燈泡。習近平跟老兩口圍坐在火塘邊,拉起了家常。得知石拔三64歲,習近平說:“你是大姐。”那天,石拔三牢牢記住了這位坐在板凳上的“勤務員”。

當時的十八洞村,人均年純收入僅1668元,貧困發生率高達57%。當地苗歌里唱:“有女莫嫁梨子寨,一年四季吃野菜,山高溝深路難走,嫁去后悔一輩子。”梨子寨,就是石拔三所在的村寨。

此次湘西之行,習近平首次提出“精準扶貧”,也留下了這段“板凳上談心”的佳話。這些年的十八洞村,早已舊貌換新顏,還入選了聯合國旅游組織“最佳旅游鄉村”。

板凳上面有作風。“板凳上談心”,老百姓容易打開話匣子、掏出心窩子,就能聽到真心話、貼心話。可以說,能不能跟群眾坐在一起,是檢驗領導干部作風的一個標準。

學習小組 2025年04月29日 15:55

一場涼亭座談會 | 學習總書記的好作風⑧

“來吧,咱們一塊兒坐坐,都介紹介紹自己。”2022年4月11日,海南五指山下,毛納村涼亭內,鄉親們正議農事。習近平總書記加入其中,同大家熱絡地聊了起來。

“我叫王啟望,是返鄉創業大學生”“我叫王進友,是村里的生態護林員”“我叫高力,是水滿鄉鄉村振興工作隊隊長、毛納村駐村第一書記”……涼亭內,大家暢所欲言。

“王瓊香,致富帶頭人說兩句。”習近平記住了村民發言時提到的這位脫貧戶,見她有些靦腆,鼓勵她多講講。

“過去三個孩子上學,日子緊巴巴。”王瓊香說,在黨和政府幫扶下,她種起了大葉茶,成為村里首批種茶人,還買了一輛小車。習近平分享了她的這份喜悅,詢問買的是小轎車還是小貨車,又從這個話題談到村里的變化。

毛納村是大山深處的黎族村寨。過去日子窮,全村600多口人,人均只有幾分田。為了填飽肚子,鄉親們啥法子都使了——樹砍了、草挖了,水稻種了,但依然窮得“鍋底朝天”。

后來,政府引導村民種茶,“琥珀湯、奶蜜香”的五指山紅茶很快聲名遠揚。靠著這個致富“法寶”,村民們擺脫了貧困。駐村第一書記高力向總書記匯報:“我們剛成立了一個村企,名叫1867建筑勞務公司。”1867米,是五指山的海拔。

習近平對大家說:“這個村真是欣欣向榮啊。扶貧和振興要銜接上,這邊是鞏固扶貧成果,這邊是邁出振興第一步。過去身在寶山空手而歸,現在身在寶山碩果累累。大葉茶發展起來了,下一步就是生態旅游。鄉村振興要在產業生態化和生態產業化上下功夫。這里會有一個光明的前途。”

轉眼3年多過去。前些日子,10位曾參加座談的村民再次齊聚涼亭。3年里,毛納村的茶葉越賣越好,旅游收入超2400萬元。王瓊香又添了一輛皮卡車,還買了一架無人機。大家說,希望總書記再來毛納村聽我們唱山歌。

為民服務沒有終點。當年,習近平在毛納村囑托:“共產黨把所有精力都用在讓老百姓過好日子上。好了還要再好,不能止步。”

學習小組 2025年05月16日 08:37

一位多次提到的榜樣|學習總書記的好作風⑨

2024年10月,習近平總書記在福建東山縣考察期間,專門參觀了谷文昌紀念館。

習近平曾多次提到過谷文昌,稱贊他是“縣委書記的好榜樣”“實事求是的典范”“千千萬萬中國共產黨優秀領導干部的一位代表”。

上世紀五六十年代,谷文昌擔任東山縣委書記。他立下“不治服風沙,就讓風沙把我埋掉”的誓言,帶領干部群眾苦戰十余載,讓昔日荒島變成了一片綠洲。在田間,他與農民席地而坐談生產;到村舍,他跟鄉親一道卷著土煙拉家常。干部找他匯報工作,群眾找他反映問題,什么時候都不煩,三更半夜也不嫌。

谷文昌為官恪守兩條原則:只要對百姓有利的事,哪怕排除萬難也要做到;凡是對黨的威信有害的事,哪怕再小也不能做。他曾說:“我管林業,如果我做一張桌子,下面就會做幾十張、幾百張,我犯小錯誤,下面就會犯大錯誤。當領導的要先把自己的手洗凈,把自己的腰桿挺直!”

在福建工作時,習近平就經常和大家講到谷文昌。

在浙江工作時,習近平寫過一篇文章《“潛績”與“顯績”》,文中寫道:“福建東山縣的縣委書記谷文昌之所以一直受到廣大干部群眾的敬仰,是因為他在任時不追求轟轟烈烈的‘顯績’,而是默默無聞地奉獻,帶領當地干部群眾通過十幾年的努力,在沿海建成了一道惠及子孫后代的防護林,在老百姓心中樹起了一座不朽的豐碑。”

在谷文昌紀念館,習近平說:“我們學習他的事跡,不僅要高山仰止,還要見賢思齊,像他那樣做人、為政,‘為官一任,造福一方’,只有走這條路,才是人間正道。”

學習小組 2025年05月29日 12:24

一處表述的變化|學習總書記的好作風⑩

2012年12月,習近平總書記在廣東考察工作時,提到中央政治局會議審議通過中央八項規定時的一個細節——

“討論時,中央政治局同志都提出要嚴些。開始有的規定寫的是‘一般’怎么樣,大家說還是‘一律’好。沒有硬杠杠,最后都成了‘二般’了。我們‘安民告示’,對外公布了,要靠大家監督,也說明我們是動真格的,不是說說而已。”

“一律”之下,沒有特殊和例外,人人要遵守,處處要做到,使那些想搞特殊的人不得不有所顧忌,而檢查監督者也可以理直氣壯,免去不少麻煩糾纏。

從“一般”到“一律”,一字之變,意義深遠。習近平在審議通過中央八項規定的那次中央政治局會議上指出,“既然作規定,就要朝嚴一點的標準去努力,就要來真格的”“規矩是起約束作用的,所以要緊一點”。

中央八項規定實施之初,習近平亮明態度,“中央政治局同志從我本人做起”。他帶頭嚴格執行中央八項規定:出行,輕車簡從;住宿,簡化安排;用餐,家常便飯……2015年12月,在中央政治局“三嚴三實”專題民主生活會上,習近平在談到待遇保障時說:“在這方面,我是很注意的,也算是謹小慎微,遇事三思而后行,做事情總要想想有沒有觸犯哪條規矩。”

建黨百年前夕,習近平來到中國共產黨歷史展覽館參觀,在中央八項規定展板前停下腳步:“現在這里面的8條,精簡會議活動、改進警衛工作、改進新聞報道、厲行勤儉節約,做得都不錯,還是要反復講、反復抓……”

中央八項規定不是只管五年、十年,而是要長期堅持的鐵規矩、硬杠杠。“鐵”在哪里?“硬”在何處?就體現在從“一般”到“一律”的變化中。在糾正不正之風的問題上,“一律”是不能討價還價的。

學習小組 2025年06月10日 17:37