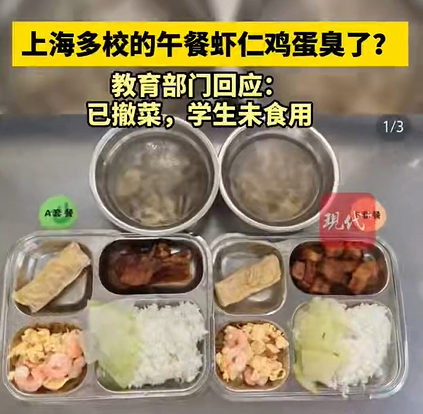

▲日前,上海多所學校的家長反映,當天中午的學生餐里,一道蝦仁炒蛋被臨時撤掉,學生說這道菜“有臭味”。圖/現代快報

校園餐又曝出負面消息。

據瀟湘晨報報道,9月15日,有學生家長反映,當天中午的學生餐里,一道蝦仁炒蛋被臨時撤掉,學生說這道菜“有臭味”,“吃到嘔吐”,學校補發了餅干、面包作為替代。媒體記者向上海多所學校求證,學校老師表示確有其事。據了解,該套餐由上海綠捷實業發展有限公司提供。目前,閔行區市場監督管理局已關注到此事,將積極開展調查。

對于這道蝦仁炒蛋,現在學生一方反映是“有臭味”,但到了餐品供應商那里,卻是另一番說辭。涉事公司告訴東方網·縱相新聞記者,有學校反映的是蝦仁里有細沙,而且“不是所有批次都存在問題,不存在別的食品安全問題。”

所以,這道蝦仁炒蛋到底是“發臭了”還是“有細沙”,抑或同一道菜在不同學校存在不一樣的問題,現在雙方似乎是各執一詞。但現在至少可以確定,這家公司配送的校園餐是存在食品安全隱患的,而且很可能不止涉及一所學校,那么,此事就有必要徹查清楚,給學生、家長以及涉事各方一個明確交代。

校園餐關涉學生“舌尖上的安全”,向來牽動社會神經。有數據顯示,全國中小學食堂外包及送餐比例超50%。也就是說,有一半以上的學生吃的是學校外部供應商提供的餐食。確保校園餐供應的安全衛生,茲事體大,不能有絲毫含糊。

校園餐要想吃得安全放心,就必須確保供應商得到強有力的監管。此次風波中涉及的上海綠捷實業發展有限公司,有報道顯示,目前公司業務覆蓋全市16個區的500多所中小學、幼兒園,日供餐超過50萬份,可謂體量巨大。

與此同時,天眼查顯示,這家公司也曾多次因生命權、健康權、身體權糾紛被起訴,可謂狀況頻頻。這些糾紛與校園配餐有沒有關系?如果有關系,為何能“帶病”中標這么多中小學餐飲服務項目?這些疑問有必要解答清楚。

校園餐的底線是安全。近年來,為確保校園食品安全,從頂層設計到地方創新,摸索出了不少有益經驗。很多地方一方面落實校長陪餐制,將管理者監督嵌入學生日常用餐場景;另一方面搭建家校協同監督平臺,成立校園膳食監督家長委員會,打通家校溝通監督渠道;此外還通過有獎舉報機制激發社會監督熱情,全方位提升校園餐安全監管效能。

今年7月份,市場監管總局還專門發布了《校園配餐服務企業管理指南》,覆蓋食譜及原料管理、加工制作、備餐與配送、用餐服務、服務評價改進、應急處理等全鏈條,為校園配餐服務企業的合規管理提供了標準化指導。

值得一提的是,《指南》還明確提出餐食加工過程必須接入“互聯網+明廚亮灶”系統、餐食加工過程須上網公開等要求,這都被認為是監督校園配餐公司的有力手段,被社會寄予厚望。

實事求是地說,如果這些制度能夠真正落地,那么,校外配餐服務應該能做到無死角、無盲區監督,真正實現校園餐的安全透明生產。那么,有必要追問的是,這次校園餐事件中,涉事配餐公司有無嚴格按照《指南》標準,安全、衛生、透明地生產校園餐?這是后續調查不能放過的關鍵環節。

“我們做家長的,只希望孩子在學校能吃上一頓安心、健康、溫暖的午飯,不要再拿不新鮮、不健康的東西糊弄我們的孩子了。”家長的心聲也是全社會的心聲,孩子是全社會的希望,一頓讓家長放心的校園餐不該是奢求。